岐阜県養老町立東部中学校での「テスト作成システム」で作成した中間テストと、

「単元プリント」を併用した取り組みをご紹介いたします。

岐阜県養老町立東部中学校での「テスト作成システム」で作成した中間テストと、

「単元プリント」を併用した取り組みをご紹介いたします。

岐阜県養老町立東部中学校

岐阜県養老町の南東部に位置する同校は、1980年に開校。現在の生徒数は351名です。

「強く・豊かに・生き抜く生徒~自主・協力・鍛練~」を学校目標に掲げ、

教員の働きかけで学習規律の徹底と「聞く・書く・話す」力の育成をめざしています。

また、タブレット端末を活用した授業工夫、身につける力を明確化した

GIGAスクール構想の推進を行っています。

▲6月に行われた体育大会の前日の様子。実に3年ぶりの開催となりました。

前日練習では、全校生徒で組む円陣の中央でリーダー役の生徒たちが、

気合いの入ったかけ声をかけました。

当校が、3年前から「テスト作成システム」で中間テストを作成して総括的評価を始めたのは、

生徒に対する公平性を担保するためです。

もともと岐阜県では形成的評価は出版社が発行する単元プリント教材を使用し、

定期テストは先生が自作していました。

テストを作成する先生によって出題に偏りが出るのは、生徒のために良くありません。

出題が教師の主観に左右されないことがまず大事だと考えました。

また、教師がテストを自作する場合、大変な労力が必要です。

作成して見直すことを繰り返し、一回の問題を作成するまでには膨大な時間がかかります。

また、どんなに気をつけても、実施当日に誤りを発見することもあります。

そうなると、また修正の労力が必要になります。

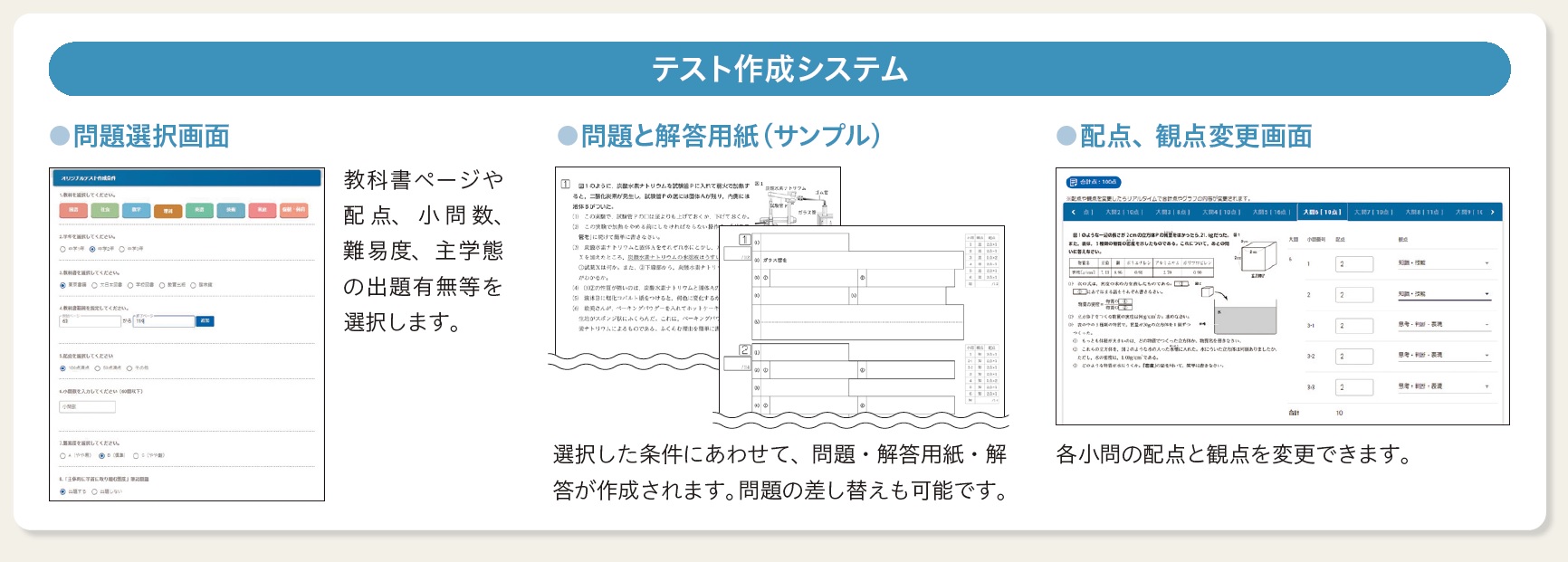

「テスト作成システム」は、それらの負担を軽減してくれます。

また、問題に加えて解答用紙も自動で作成することができます(下部参照)。

物理的な負担ももちろん軽減されますが、

問題作成から実施までにかかる精神的な負担が軽減されていることが大きいと感じています。

成績評価において評価の質を上げるため、

評価方法や観点が適切なものだったか見直しを繰り返します。

その中で、先生自身の評価方法が適切なものか客観的に確認する手段として、

このシステムを使用することが有効なのではないかと思い、採用にいたりました。

先生方には、教材研究など、本来やるべきことに時間をかけてほしいです。

「働き方改革」のもと、勤務時間を適正化することはもちろん大事ですが、

教材部会などでの指導内容の検討など、時間をかけるべきことには力を注ぐべきだと思います。

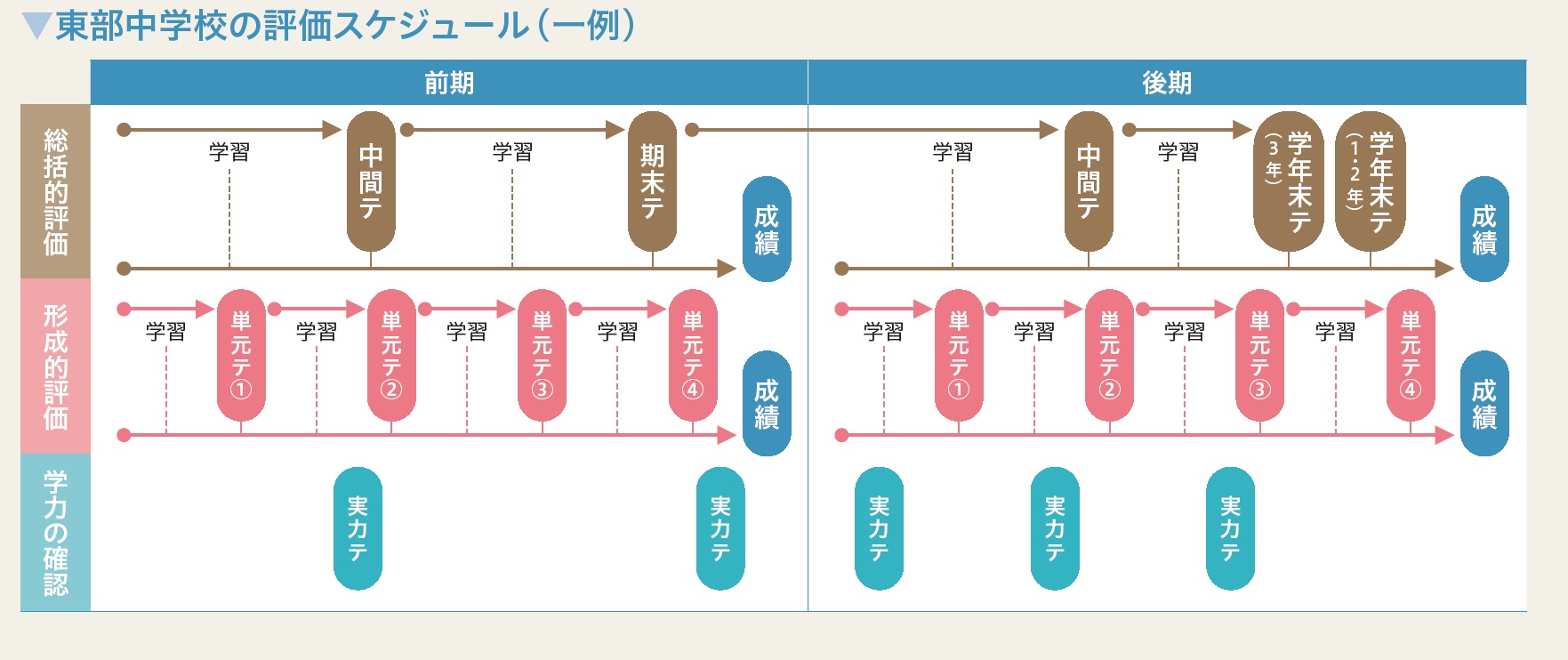

評価の対象にしているのは、中間テスト・期末テスト・単元テストで、

評価の比重を検討し、偏りが出ないように配慮しています。

実力テストは、生徒の力を測るために実施していますが、評価には加えていません。

また、テスト自体の質はもちろん大切ですが、

重要なのは、テスト後の生徒へのフォローだと私は考えています。

当校では、教育相談をこまめに実施しています。

仮にテストの得点が同じだとしても、その原因は、勉強法がわからないためなのか、

学習事項の定着に問題があるためなのかなど、生徒によって異なります。

それを担任が一緒に考え、時にはノートを持ってこさせてやりとりをしたり、

勉強法のヒントを出したりして、フォローしています。

私自身は担任のとき、成績をレーダーチャートにまとめ、三者面談で使っていました。

数字で見るよりも、図で見た方がわかりやすく、説明もスムーズです。

指導の際、そういった資料があるとありがたいですね。

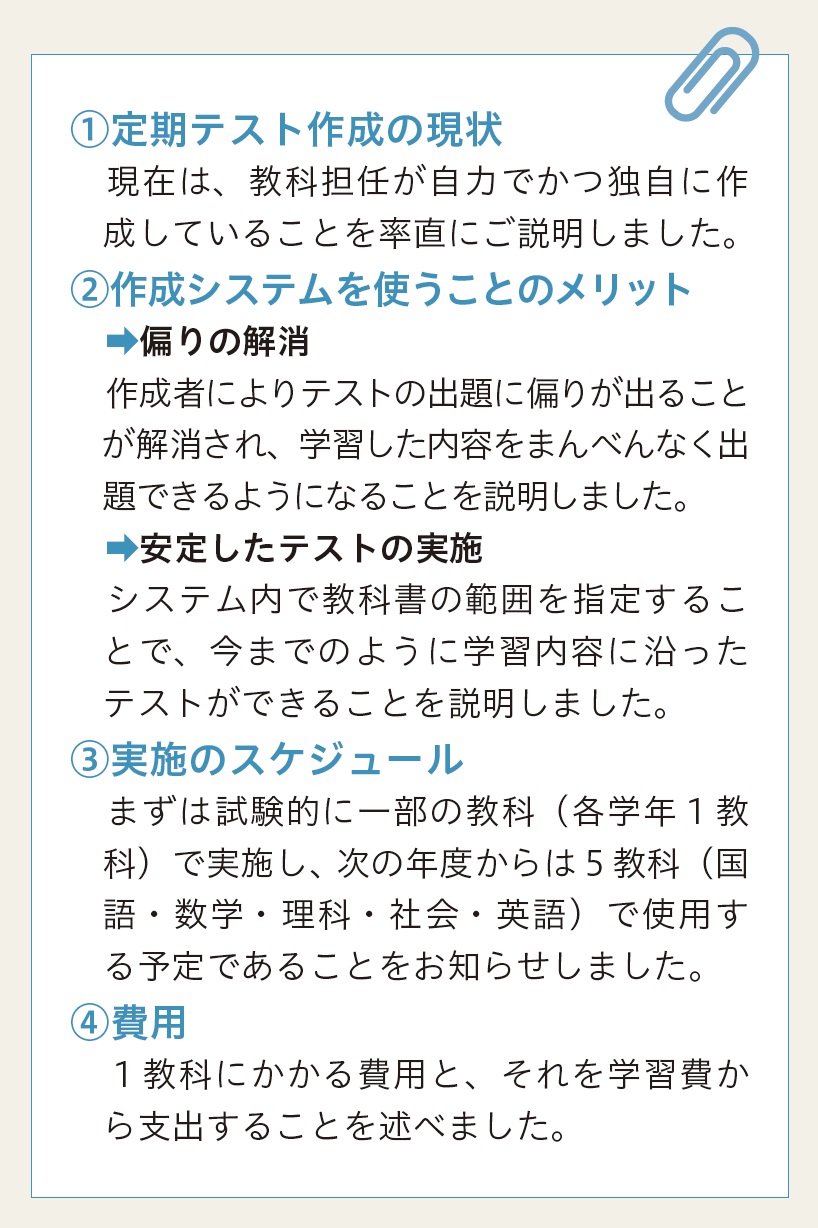

定期テストの作成の一部に「テスト作成システム」を使用することについて、保護者には文書で説明をしました。

説明したのは、次の項目です。

保護者からは、特に反対の声は聞かれませんでした。

業務の最適化が叫ばれ始めてしばらくたち、一般社会でも業務の効率化や

デジタル化が日常的になってきたことも背景にあるかもしれません。

ICTの活用については、今後どのように対応していくかを探っている状態です。

先生たちの実状を見ると、ICT を使いこなせている人と、そうでない人との格差があることがわかります。

また、成績処理や通知表をつくる「校務支援システム」を導入してしばらく経ちますが、

それに慣れるまで時間がかかり、本来なら業務が軽減されたはずなのに、

実際には余計に負担がかかってしまっているケースも見られます。

先生同士が、成績やテストのデータを負担無く共有できるようなシステムがあればよいのかもしれません。

授業については、先進校の事例などで、学習を進めるときに、

生徒がデジタル機器をツールのひとつとして、利用するかどうかを判断しているのは良いことだと思います。

しかし、本校でその取り組みを採用したいと考えたとき、

たとえばタブレット端末などに同じソフトを入れることができるかと言えば、必ずしもそうとは限りません。

かといって、代替手段を探そうにも、それを相談する先が見つからないという新たな問題が生まれてきます。

そして現場では、デジタル機器を単に利用することから、

実際に活用できるようになるためには何をすればよいのか、議論が始まっています。

業務の効率化については、さまざまな取り組みや事例を見て、

多様なことができることはわかるものの、いざ実践となると、まだ追い付けない部分があります。

時代や社会の要請もあり、業務の効率化を進めることは必須事項だと感じています。

その例として、学校の対応時間が変わりました。今は午後6時には校内を施錠します。

職員室の電話も留守番電話に切り替わり、外部からの連絡を受け付けないようになっています。

もちろん、緊急事態が発生した場合などは、その限りではありません。

しかし、業務の効率化を追い求めた結果、教育の「質」を置き去りにしてはいけない。

デジタル化によって省略することばかりが良いことでは決してないはずです。

仕事の効率と質、教師の熱意と労務管理。それらのバランスをどのように取るか。

慎重にポイントを見極めていきたいと考えています。

お話しいただいた先生

久冨雅仁先生 (校長)